Table of Contents

Celia He

走在墨尔本的任何一家购物中心,或是刷一刷中国的社交媒体,你都很可能会看到一个长着兔耳、露出狡黠笑容的小怪兽。它就是 Labubu,在蓬勃发展的“艺术玩具”收藏市场中最受欢迎的角色之一。它的走红背后,是一家中国公司—泡泡玛特(Pop Mart),通过“盲盒”模式把这种潮玩推向全球。但在这份可爱与狂热的背后,一个更大的疑问浮现:Labubu 是创意文化的象征,还是精心设计的消费主义陷阱。

Labubu 于 2014 年诞生,由香港艺术家龙家升创作,属于他的“怪物森林”系列。凭借既可爱又带点诡异的独特设计,Labubu 吸引了那些想要不同于主流卡通角色的年轻人。2016 年,泡泡玛特与龙家升签订独家合作协议,把 Labubu 从小众的艺术形象推向了大众市场。

泡泡玛特成立于 2010 年,如今已成为中国最大的潮玩公司。它的核心业务是“盲盒”:一种密封的小盒子,里面随机放置一个系列玩偶。消费者在购买时并不知道会抽到哪一款,这种不确定性既带来惊喜,也伴随挫败感。凭借这种模式,泡泡玛特迅速成长为亚洲增长最快的文化品牌之一,并在欧洲、北美和澳大利亚开设门店。

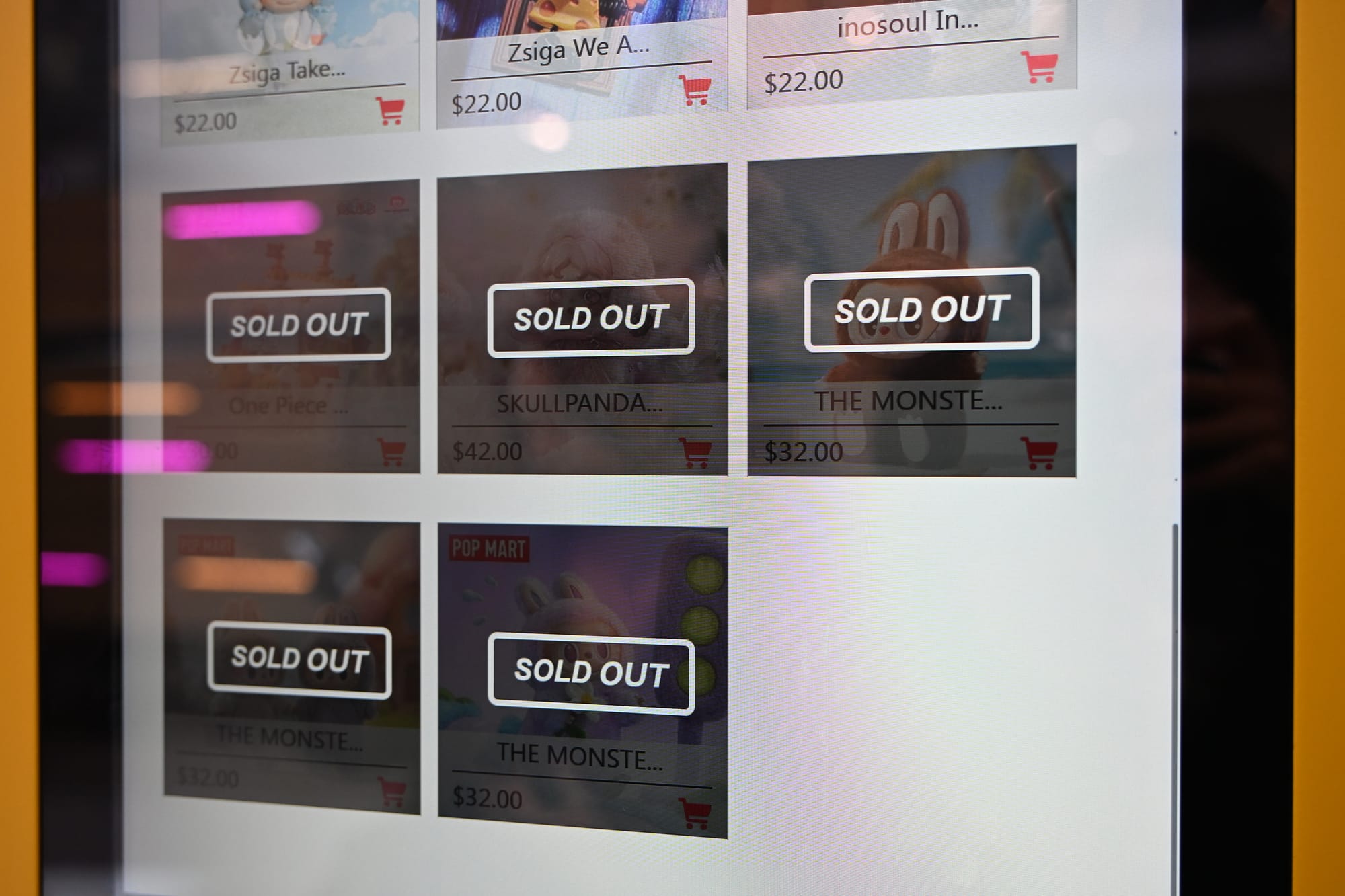

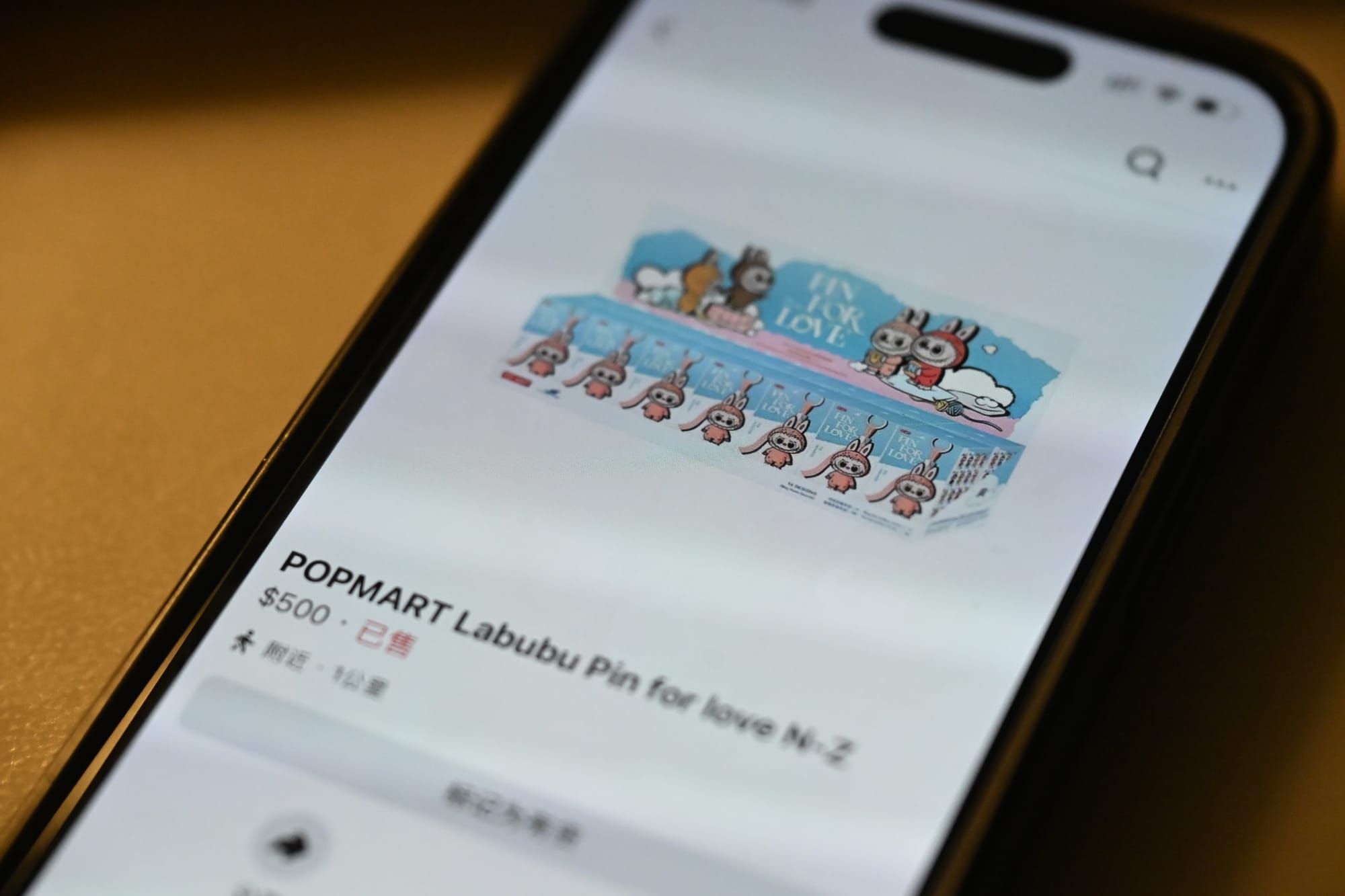

Labubu 的走红背后有几个原因。盲盒带来了类似抽奖的刺激和风险感。社交媒体也助推 Labubu 成为一种“社交货币”,收藏者们会在网上展示和交换。限量款和隐藏款常常很快售罄,并在二手平台上以数倍于原价的价格转卖。

这股热潮也引发了担忧。一些年轻消费者承认,为了追求稀有款花费了数千美元。批评者认为,这种模式容易让人沉迷消费,并模糊了艺术与批量生产之间的界限。还有人质疑,Labubu 的吸引力究竟源于创意本身,还是源于一种被精心设计、不断制造需求的营销策略。

随着 Labubu 不断出现在全球各地的购物中心和收藏者的货架上,围绕它的争论也折射出当今年轻人面临的一个更大问题:创意文化与消费主义的界限究竟在哪里?